02.05.2023

Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit

1. Teil: „Wie Digitalisierung die Effizienz frisst“

Wie Digitalisierung die Effizienz frisst

Autor: Thomas Hafen

Shutterstock / Timofeev Vladimir

Unternehmen müssen IT klimaneutral und ressourcenschonend betreiben – aber das allein reicht nicht.

In Deutschland geht es wieder aufwärts – zumindest was die Emission von Treibhausgasen (THG) angeht. Nach dem pandemiebedingten Einbruch 2020 stieg der Ausstoß 2021 laut Umweltbundesamt (UBA) um rund 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO₂e). Vor allem Energiewirtschaft, Verkehr und Industrie waren für den Anstieg verantwortlich. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, ist damit wieder ein Stück unrealistischer geworden.

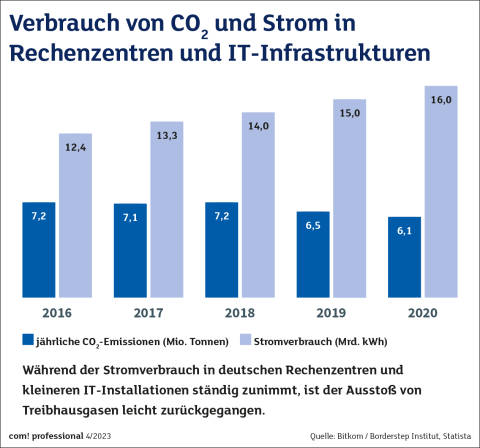

Welchen Anteil die IT am Anstieg der deutschen THG-Emissionen hat, wird vom UBA nicht separat ausgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausstoß in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, ist allerdings sehr hoch, denn die Nachfrage nach digitalen Geräten und Services steigt unaufhörlich. Allein die Zahl der Internetnutzer ist laut einer Online-Studie von ARD und ZDF seit 2010 um fast 30 Millionen angewachsen, 88 Prozent der Deutschen besitzen ein Smartphone, knapp 60 streamen regelmäßig Videoinhalte, in 90 Prozent der deutschen Unternehmen gehören Videokonferenzen mittlerweile zum Alltag.

Zumindest auf europäischer und globaler Ebene lässt sich der CO₂-Fußabdruck der ITK-Branche abschätzen. Schon 2018 war sie für 8 bis 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der EU verantwortlich, bis 2030 könnten es sogar 20 Prozent sein. Weltweit gesehen ist die Produktion und Nutzung von IT-Equipment ungefähr genau so klimaschädlich wie der Flugverkehr. Auch bei Ressourcenverbrauch und Abfall kennt der Trend bislang nur eine Richtung: nach oben. Dem WEEE-Forum (Waste Electrical and Electronic Equipment) zufolge ist die Menge an jährlich erzeugtem Elektroschrott von 2014 bis 2019 um 21 Prozent gestiegen. Im Jahr 2021 wog der Elektroschrottberg mehr als 57 Millionen Tonnen und war damit schwerer als die Chinesische Mauer. Bis 2030 könnte die jährliche E-Waste-Masse sogar 74 Millionen Tonnen überschreiten. „Das Einsparpotenzial der Digitalisierung wird leider durch die intensivere Nutzung digitaler Technologien aufgefressen“, sagt Tilman Santarius, Professor für Sozial-ökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin und am Einstein Center Digital Futures. Er ist einer der Leitautoren des Reports „Digital Reset. Redirecting Technologies for the Deep Sustainability Transformation“, der im vergangenen Jahr vom Europäischen Forschungsnetzwerk „Digitalization for Sustainability“ (D4S) herausgegeben wurde.

Dabei ist der Wille, klimafreundlicher und ressourcenschonender zu wirtschaften, durchaus vorhanden. Viele IT-Hersteller haben ehrgeizige Initiativen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit gestartet. So will beispielsweise Intel laut seiner 2020 formulierten „RISE“-Strategie (Responsible Inclusive Sustainable Enabling) bis 2030 nur noch erneuerbare Energien nutzen, keine Abfälle mehr auf Deponien entsorgen und die Energieeffizienz seiner Client- und Server-Prozessoren verzehnfachen. Dell hat sich verpflichtet, bis 2030 für jedes gekaufte Produkt ein gleichwertiges zur Wiederverwendung aufzubereiten oder zu recyceln und mehr als die Hälfte der Komponenten aus aufbereiteten oder nachwachsenden Materialien herzustellen. SAP konnte nach eigenen Angaben bereits die Treibhausgasemissionen seiner Rechenzentren auf null senken und will bis 2030 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette Klimaneutralität erreichen (siehe dazu auch den Kasten „Die drei Stufen der Klimaneutralität“).

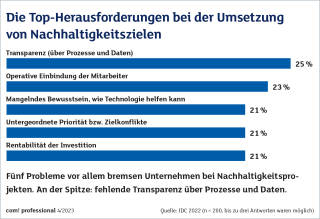

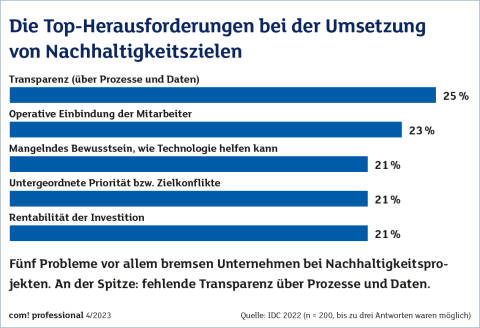

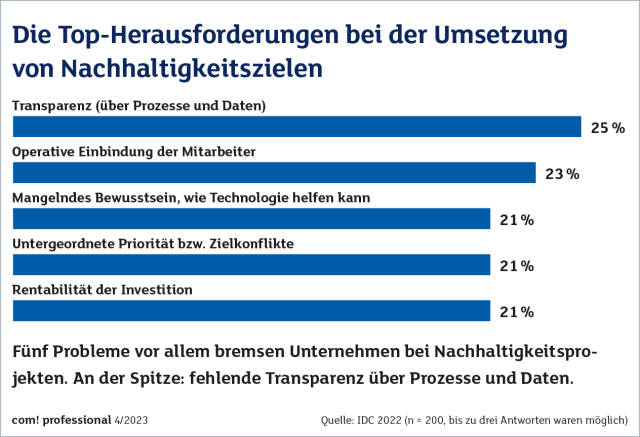

Auch die Anwenderunternehmen legen zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz – zumindest auf dem Papier. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens IDC vom Dezember 2021 haben 38 Prozent der deutschen Unternehmen einen firmenweiten Nachhaltigkeitsansatz, weitere 40 Prozent einzelne Programme. Helge Alsdorf, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen, und seine Kollegen kamen allerdings bei einer Befragung von mehr als 1500 kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) zu weniger positiven Ergebnissen. Zwar fanden mehr als 70 Prozent der Teilnehmer Nachhaltigkeit relevant, aber nur 11 Prozent hatten Green-IT-Praktiken tatsächlich eingeführt.

2. Teil: „Im Dickicht der Kennzahlen“

Im Dickicht der Kennzahlen

Wer grüner werden will, muss zunächst einmal den Status quo kennen. Das ist in IT-Infrastrukturen gar nicht so einfach, wie das Beispiel Rechenzentrum zeigt. Lange galt der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) als wichtigste Maßzahl für die Energieeffizienz eines Rechenzentrums. Er setzt den Gesamtaufwand an Energie ins Verhältnis zu dem Anteil, der tatsächlich für die IT-Leistung verbraucht wird. Bei einem PUE-Wert von eins fließt die gesamte Energie in die IT, bei einem Wert von zwei nur die Hälfte.

Aktuell gelten Rechenzentren mit einem PUE von 1,3 oder kleiner als energieeffizient. Laut einem im Oktober 2022 bekannt gewordenen Referentenentwurf für ein Energieeffizienzgesetz müssen Rechenzentren, die ab 2025 in Betrieb gehen, diesen Wert einhalten. Die Industrie ist allerdings schon längst weiter. Intel ist es nach eigenen Angaben bereits 2015 gelungen, einen PUE-Wert von 1,06 zu erreichen, laut GRC, einem Spezialisten für füssigkeitsgekühlte RZ-Lösungen erreichen seine Rack-Systeme sogar Werte von 1,03. In der Realität kommt von diesen Effizienzgewinnen leider nicht viel an. Dem „Global Data Center Survey“ des Uptime-Instituts zufolge dümpelt der globale PUE im Schnitt seit Jahren um die 1,6-Marke.

Die Aussagekraft des PUE-Werts ist ohnehin sehr begrenzt, denn er gibt keine Auskunft über die Effizienz der IT selbst, sondern setzt nur deren Anteil ins Verhältnis zum Gesamtverbrauch. Gesetzgeber, Verbände und Standardisierungsgremien arbeiten deshalb schon länger an Kennzahlen, die ein realistischeres Bild über die Energieeffizienz eines Rechenzentrums geben als der PUE-Wert. Zwei bekannte Key Performance Indicators (KPIs) sind die Information Technology Equipment Energy Efficiency for servers (ITEEsv, ISO/IEC 30314-4) und die IT Equipment Utilization for servers (ITEUsv, ISO/IEC 30134-5). ITEEsv ist ein Maß dafür, wie viel Rechenleistung ein Server im Verhältnis zum Stromverbrauch bietet, während der ITEUsv-Wert die durchschnittliche Auslastung angibt.

Allerdings haben auch diese beiden Werte Nachteile. ITEEsv setzt nur Benchmarks ins Verhältnis, sagt aber nichts über die tatsächliche Auslastung der Server im Rechenzentrum aus. Die wird im ITEUsv zwar berücksichtigt, aber nur als recht grober Mittelwert. Die Internationale Energieagentur (IEA) schlägt deshalb in ihrem „Technology Collaboration Programme on Energy Efficient End-Use Equipment (4E TCP) – Electronic Devices and Networks Annex“ (EDNA, eia-4.org/edna) ergänzende Kennzahlen vor. Die beiden Maße Server Idle Coefficient (SIC) und Datacenter Idle Coefficient (DCIC) geben an, wie viel Energie pro Server beziehungsweise pro Rechenzentrum tatsächlich für IT-Leistung verwendet wird. Bei einem SIC- beziehungsweise DCIC-Wert von null Prozent würde die gesamte eingesetzte Energie in Rechenleistung umgewandelt, bei 100 Prozent komplett verschwendet. Erste Tests in einem Amsterdamer Data-Center zeigten alarmierende Ergebnisse. So fanden die Forscher Server, deren CPUs 80 Prozent der Zeit im Idle-Modus waren und die einen SIC-Wert von über 60 Prozent aufwiesen. Laut den Autoren verschwendet eine solche Maschine 20 kWh in der Woche, ohne irgendein Ergebnis zu liefern.

Auch das Umweltbundesamt beschäftigt sich seit geraumer Zeit damit, wie sich der ökologische Fußabdruck von Rechenzentren besser erfassen lässt. Mit der TU Berlin und dem Öko-Institut hat die Behörde 2017 die „Key Performance Indicators for Data Center Efficiency (KPI4DCE) definiert, die in einem 2018 gestarteten Folgeprojekt (KPI4DCE 2.0) weiterentwickelt werden. Sie stellen dem Performance-Wert vier Umweltwirkungsfaktoren gegenüber: abiotischer Rohstoffverbrauch, Treibhausgaspotenzial, kumulierter Energieaufwand und Wasserverbrauch. Während für Server, Speicher und Netzwerk eine komplette Ökobilanz aufgestellt wird, fließen bei Gebäuden und Gebäudetechnik nur der Verbrauch von Energie und Hilfsstoffen, nicht aber die Aufwendungen für die Herstellung ein.

3. Teil: „„Wir ersetzen Geräte viel zu schnell und zu häufig““

„Wir ersetzen Geräte viel zu schnell und zu häufig“

Volker Quaschning, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin, erklärt im Gespräch mit com! professional, warum wir bei der IT-Beschaffung andere Kriterien anwenden sollten.

com! professional: Herr Professor Quaschning, Sie forschen seit vielen Jahren darüber, wie sich eine nachhaltige und klimaneutrale Energieversorgung realisieren lässt. Welche Rolle spielt die IT dabei?

Volker Quaschning: Sie ist Fluch und Segen zugleich. Ohne IT werden wir die Energiewende nicht in der notwendigen Geschwindigkeit hinbekommen. Wir brauchen intelligente Netze und digitale Systeme, die uns beim schnellen Ausbau erneuerbarer Energien und beim Klimaschutz helfen. Auf der anderen Seite benötigt IT natürlich selbst sehr viel Energie und Ressourcen.

com! professional: Wie können Anwender und Unternehmen den zunehmenden Energieverbrauch ihrer IT zumindest bremsen?

Quaschning: Ich denke, da sind vor allem zwei Dinge wichtig. Auf der einen Seite sollten sie bei der Anschaffung mehr als bisher auf die Effizienz der Systeme achten. Oft spielen bei der Kaufentscheidung nur Preis und Leistungsdaten eine Rolle. Das ist kurzsichtig, denn über die Nutzungsdauer kann sich der günstige Anschaffungspreis eines wenig energieeffizienten Geräts durch hohe Verbrauchskosten schnell relativieren. Leider ist es gar nicht so einfach, die notwendigen Informationen zu finden. Ich habe selbst vor Kurzem auf einem großen Vergleichsportal einen Monitor gesucht und festgestellt, dass man die Suchergebnisse nicht nach der Effizienzklasse sortieren konnte. Zum zweiten muss der Restenergiebedarf, der sich nicht vermeiden lässt, möglichst schnell zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

com! professional: Was halten Sie von Siegeln wie dem Blauen Engel? Sollten Endanwender und Unternehmen bei der Wahl von IT-Produkten und -Services auf solche Kennzeichnungen achten?

Quaschning: Das ist schwierig. Bei einigen Siegeln ist viel Greenwashing dabei. Der Blaue Engel hat einen ganz guten Ruf, aber wer weiß schon genau, welche Kriterien ein Gerät erfüllen muss, damit es die Auszeichnung erhält? Die Anzahl der Käufer und Käuferinnen, die auf solche Siegel achten, ist zudem sehr gering. Da ist es wesentlich sinnvoller, auf EU-Ebene verpflichtende Regeln und Grenzwerte einzuführen.

com! professional: Rechenzentren sollen zukünftig einen Teil ihrer Abwärme an Energieversorger abgeben müssen, um ihre Effizienz zu steigern. Was halten Sie von solchen Vorgaben?

Quaschning: Das ist sicher ein guter Weg. Es gibt ja auch schon solche Projekte, etwa mit Stadtwerken oder Industrieunternehmen. Wärme lässt sich allerdings nicht sehr gut transportieren. Die Nutzung kann daher nur sinnvoll in räumlicher Nähe der Rechenzentren erfolgen. Bei Neubauten sollte die Möglichkeit der Abwärmenutzung bei der Standortwahl auf jeden Fall eine Rolle spielen. Im Bestand muss man sehen, was technisch machbar ist.

com! professional: Einer der Kritikpunkte an dem Referentenentwurf ist, dass es gar keine Abnehmer für die Abwärme gebe. Muss der Gesetzgeber vielleicht auch mehr Druck auf die Energieversorger ausüben?

Quaschning: Wir haben bei den Energieversorgern eine recht unübersichtliche Gemengelage. Jede größere Kommune hat ihr eigenes Stadtwerk, da wird es schwierig werden, einheitliche Regelungen zu finden. Wenn es aber eine Pflicht zur Wärmeauskopplung gibt, wird es früher oder später auch Energieversorger und Dienstleister geben, die Rechenzentren bei der Umsetzung unterstützen. Das wird natürlich erst einmal Geld kosten, sich aber durch die Energieeinsparung langfristig amortisieren. Die Standortsuche für neue Rechenzentren mag auch etwas komplexer werden, aber daran wird es sicher nicht scheitern.

com! professional: Neben der Energiewende spielt auch der Ressourcenverbrauch eine immer größere Rolle. Viele für die Herstellung von IT-Produkten notwendigen Rohstoffe kommen aus politisch instabilen Regionen und werden unter für Menschen und Umwelt katastrophalen Bedingungen abgebaut. Wie lässt sich diese Situation verbessern?

Quaschning: Vor allem die Nutzungsdauer von Geräten muss länger werden. Smartphones werden alle ein bis zwei Jahre ausgetauscht – das ist verrückt. Man stelle sich vor, man würde alle zwei Jahre sein Auto verschrotten. Im IT-Bereich sind solche Produktzyklen leider gang und gäbe. Dabei ist die Leistungsfähigkeit längst kein Argument mehr für den schnellen Austausch. Ein Laptop hält gut vier bis fünf Jahre, ein Mitarbeiter von mir hat seinen sogar zehn Jahre lang genutzt. Wir ersetzen Geräte viel zu schnell und zu häufig. Hier muss der Gesetzgeber Grenzen setzen.

com! professional: Bei vielen Smartphones und Laptops kann man nicht einmal mehr den Akku selbst wechseln. Brauchen wir Geräte, die besser repariert und erweitert werden können?

Quaschning: Auf jeden Fall, ich nutze beispielsweise ein Fairphone, wo dieser Ansatz bereits sehr gut umgesetzt wurde. Der Hersteller verwendet so weit irgend möglich Rohstoffe, deren Gewinnung ethisch und ökologisch vertretbar ist, und erleichtert durch den modularen Aufbau des Geräts Upgrades und Reparaturen. Das verkleinert den ökologischen Fußabdruck bei der Herstellung und verlängert die Nutzungsdauer erheblich. Solche Konzepte müssen wir auch in anderen Geräteklassen hinbekommen.

com! professional: Auch bei längerer Nutzungsdauer wird die weltweit zunehmende Digitalisierung zu einer massiven Steigerung des Rohstoffverbrauchs führen. Was können wir dagegen tun?

Quaschning: Wir können die nächsten 5000 Jahre natürlich nicht so weitermachen, sondern müssen in eine Kreislaufwirtschaft kommen, die zu 100 Prozent recycelt. Sonst werden uns langfristig die Rohstoffe ausgehen – von den enormen Umweltschäden bei deren Gewinnung ganz abgesehen. Das klingt zunächst utopisch, ist aber durchaus ein realistisches Ziel. Schon heute könnte man beispielsweise durch das Recycling alter Fotovoltaikmodule doppelt so viele neue herstellen, weil aktuelle Modelle beim Materialeinsatz wesentlich effizienter sind. Der Idealfall wäre, dass wir ohne den Bezug weiterer Rohstoffe auskommen. Das wäre auch im Hinblick auf politische Abhängigkeiten eine ideale Situation.

com! professional: Die Politik setzt auf diesem Weg ja gerne auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie. Genügt das?

Quaschning: Wahrscheinlich nicht, das wird wohl nur über verpflichtende Recycling-Quoten funktionieren.

com! professional: Ich höre schon die Warnung, dass das unsere Wettbewerbsfähigkeit gefährdet und Arbeitsplätze kostet …

Quaschning: Das Gegenteil ist der Fall. Aktuell wird IT zum größten Teil in Fernost gefertigt. Schärfere Recycling-Bestimmungen oder CO₂-Grenzwerte für die Produktion wären eine Chance für europäische Hersteller, wieder konkurrenzfähiger zu werden und Marktanteile zu gewinnen. Diese Chance sollte man wahrnehmen.

com! professional: Zumal der europäische Binnenmarkt einer der größten Märkte der Welt ist …

Quaschning: Ja, das wird häufig unterschätzt. Europa hat mehr Einwohnerinnen und Einwohner als die USA. Das Problem ist, dass Europa oft nicht in der Lage ist, gemeinsam strategisch vorzugehen.

com! professional: Wie bewerten Sie die Öko-Initiativen der großen IT-Provider und -Hersteller? Handelt es sich um Greenwashing oder um echte Bemühungen, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Services zu verbessern?

Quaschning: Ich will das Engagement nicht kleinreden. Solange sich allerdings die Strategie nicht ändert, ständig neue Geräte mit geringer Lebensdauer auf den Markt zu bringen, hat man nur ein fragwürdiges Geschäftsmodell etwas grüner gemacht. Deswegen benötigen wir innovative Unternehmen wie Fairphone, die mit wirklich nachhaltigen Produkten andere unter Druck setzen. Wir brauchen aber auch den Gesetzgeber, der Regeln für alle vorschreibt.

com! professional: Wir leben in einem kapitalistischen System, in dem Profitmaximierung und Wachstum an erster Stelle stehen. Ist da nachhaltiges Wirtschaften überhaupt möglich?

Quaschning: Man muss die Kapitalismusdiskussion durchaus führen, aber damit werden wir unsere Gesellschaft nicht schnell genug verändern, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dazu müssen wir in 10 bis 20 Jahren klimaneutral sein. Deshalb sollten wir zuerst einmal den Ausbau erneuerbarer Energien massiv vorantreiben und eine Recycling-Wirtschaft etablieren. Unser Wirtschaftssystem können wir dann immer noch besser und gerechter machen.

4. Teil: „Streit um Wärme“

Streit um Wärme

Bei aller Diskussion um Effizienz und Kennzahlen kommt man an einer physikalischen Tatsache nicht vorbei: Server-Systeme, egal wie effizient sie sind, wandeln letztendlich die zugeführte Energie in Wärme um. In der Regel wird diese über Lüfter abgeführt und in die Umgebung geblasen. Damit soll bald Schluss sein, wenn es nach dem Entwurf für das neue Energieeffizienzgesetz geht. Neue Rechenzentren, die ab 2025 ihren Betrieb aufnehmen, müssten demnach einen Energy Re-Usage Factor (ERU) von 30 Prozent erreichen, also fast ein Drittel der erzeugten Abwärme zur Wiederverwendung weitergeben. Für Neubauten ab 2027 soll der Anteil auf 40 Prozent steigen.

Dieser kleine Absatz im Energieeffizienzgesetz-Entwurf brachte die Verbände auf die Barrikaden. „Vorgaben, dass Rechenzentren 30 bis 40 Prozent ihrer Abwärme abgeben müssen, sind sowohl technisch nicht umsetzbar als auch betriebswirtschaftlich kaum sinnvoll“, schimpfte Alexander Rabe, Geschäftsführer des eco – Verband der Internetwirtschaft. Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom, sieht sogar den Standort Deutschland gefährdet: „Rechenzentren bilden die Basis der Digitalisierung und werden nun durch das Energieeffizienzgesetz aus Deutschland vertrieben“, warnt er.

Experten aus der Branche sind da allerdings deutlich entspannter. „Die Vorgaben sind ambitioniert, aber technisch machbar und zumindest zum Teil auch wirtschaftlich darstellbar“, sagt Stefan Kuitunen, Engineer Heat Operations, Cloud & Heat Technology GmbH. Er muss es wissen, denn das Dresdner Unternehmen gehört zu den Pionieren bei der Wärmeauskopplung in Rechenzentren. Bereits 2018 hat Cloud & Heat das ehemalige Rechenzentrum der Europäischen Zentralbank im Frankfurter Hochhaus Eurotheum innerhalb von nur sechs Monaten von einer klassischen Luftkühlung auf Heißwasser-Direktkühlung umgestellt und an die zentrale Heizungsversorgung des Gebäudes angebunden. Berechnungen auf Basis dieses Modellversuchs zeigen, dass sich so der Energiebedarf für die Kühlung um bis zu 70 Prozent reduzieren lässt. In Kombination mit der Abwärmenutzung entstehen laut Cloud & Heat rund 40 Prozent weniger CO₂-Emissionen, die Betriebskosten sinken um fast 10 Prozent.

Einige der Kritikpunkte von Bitkom und eco kann Kuitunen aber durchaus nachvollziehen. So hält auch er starre Prozentzahlen für wenig sinnvoll. „Es wäre nicht klug, so eine Limitierung in das Gesetz zu bringen“, sagt der Experte. „Nicht dass wir am Ende ähnliche Verhältnisse bekommen wie bei den Abstandsregeln für Windkraftanlagen.“ Auch die Energieversorger müssten in die Pflicht genommen werden, betont Kuitunen: „Der Wille der Rechenzentrumsbetreiber, Wärme auszukoppeln, ist durchaus vorhanden, potenzielle Abnehmer müssen das Angebot aber auch annehmen.“ Die hohen Temperaturen, die für die Einkopplung in Fernwärmenetze notwendig sind, ließen sich aktuell vor allem mit flüssigkeitsgekühlten Systemen wirtschaftlich sinnvoll erreichen. „Das ist eine Herausforderung für Rechenzentrumsbetreiber, denn viele setzen nach wie vor auf Luftkühlung.“

5. Teil: „Fazit & Ausblick“

Fazit & Ausblick

Die Nachfrage nach IT-Systemen und -Services wird in den kommenden Jahren weiter stark wachsen. Das ist auch gut so, denn ohne Digitalisierung lassen sich die drängenden Probleme unsere Zeit wie Klimawandel, Hunger, Armut, soziale Spaltung, Ressourcenübernutzung und Umweltverschmutzung nicht lösen.

Damit die IT nicht selbst zum Problem für Klima und Umwelt wird, muss sie künftig jedoch wesentlich ressourcenschonender gebaut, nachhaltiger betrieben und länger genutzt werden als dies derzeit der Fall ist. Unternehmen tun gut daran, bei der Beschaffung von Hardware, Software und Services oder beim Bau neuer Rechenzentren schon heute auf Klima- und Umweltverträglichkeit zu achten. Nichtnachhaltiges, ressourcenineffizientes Wirtschaften könnte schon bald zu gravierenden Wettbewerbsnachteilen führen. Nachhaltige IT ist jedoch nur ein Werkzeug, dessen Wert vor allem davon abhängt, wie es genutzt wird. Wenn Empfehlungs-Algorithmen in Online-Shops den Hyperkonsum anheizen, Dark Patterns Online-Spieler in den Ruin treiben, digitale Zwillinge Gas- und Ölkonzernen helfen, neue Förderstätten zu erschließen, Bots Wahlen manipulieren und autokratische Systeme mithilfe automatisierter Gesichtserkennung ihre Bevölkerung überwachen, dann ist es herzlich egal, ob die dafür verwendeten IT-Ressourcen mit Ökostrom betrieben werden oder nicht.

Das eingangs erwähnte Forschungsnetzwerk D4S fordert eine grundlegende Neuausrichtung der digitalen Ökonomie: „Im Großen und Ganzen trägt die derzeitige Form der Digitalisierung dazu bei, dass sich sozioökonomische Ungleichheiten erhöhen und negative Umwelteffekte die Vorteile überwiegen“, sagt Steffen Lange, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung der Universität Münster und einer der Leitautoren des „Digital Reset“-Reports. Nach Ansicht des Wissenschaftlers reicht es nicht, nur die sozialen und ökologischen Auswirkungen bei der Herstellung und dem Betrieb von digitalen Geräten, Infrastrukturen und Rechenzentren zu reduzieren. Auch die Geschäftsmodelle der großen Digitalkonzerne müssten auf den Prüfstand und am Gemeinwohl statt an reiner Profitmaximierung ausgerichtet werden. „Das ist keine leichte Aufgabe“, gibt Lange zu, „denn die Politik muss hier beim Kerngeschäft der mächtigsten Unternehmen der Welt ansetzen.“

Oberklasse-Smartphones

Nubia zeigt zwei neue Modelle der Z60-Serie

Mit dem Z60 Ultra Leading Version und dem Z60S Pro bringt die ZTE-Marke Nubia zwei neue Oberklasse-Smartphones, die auch in Europa verfügbar sein sollen.

>>

Digitale Spionage

Neue Studie zu technologiebezogenen Verschwörungstheorien

Technologien spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien und radikalen Meinungen, das zeigt eine neue Studie von Forschenden der Universitäten Paderborn und Göttingen.

>>

Expansion

Also steigt bei Westcoast ein

Zwei Schwergewichte der europäischen Distributionslandschaft tun sich zusammen: Also und Westcoast. Der Deal umfasst die Aktivitäten des Unternehmens im Vereinigten Königreich, Irland und Frankreich – Deutschland ist nicht betroffen.

>>

Zusammenarbeit

O2 Telefónica vermarktet Glasfaseranschlüsse im Telekom-Netz

Die Deutsche Telekom und O2 Telefónica arbeiten im Bereich Glasfaser künftig enger zusammen. Beide Unternehmen haben einen Vertrag über ein neues Einkaufsmodell für die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen im Netz der Telekom geschlossen.

>>