27.07.2017

Hürden umschiffen

1. Teil: „Neue digitale Geschäftsmodelle erschließen“

Neue digitale Geschäftsmodelle erschließen

Autor: Thomas Hafen

Peshkova / shutterstock.com

Mit neuen Geschäftsmodellen können Unternehmen den größten Nutzen aus der Digitalisierung ziehen. Leider stehen IT-Abteilungen diesen Neuerungen oft kritisch gegenüber.

Straßenblockaden, brennende Reifen – nicht immer reagieren die Betroffenen auf innovative digitale Geschäftsmodelle so extrem wie die Pariser Taxifahrer im Sommer 2015 auf den App-basierten Fahrvermittlungs-Service Uber. „Solche Abwehrkämpfe sind häufig die erste Reaktion“, sagt Felix Hofmann, CEO des BMI Lab, das Unternehmen bei der Findung neuer Geschäftsmodelle unterstützt, „eine Weile lang mag man mit solchen Blockaden auch erfolgreich sein, langfristig ist das aber keine sinnvolle Strategie.“ Diese Erkenntnis setzt sich langsam auch im deutschen Mittelstand durch, wie Anna Milaknis, Absolventin der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut, aus eigener Beratungserfahrung weiß: „Die Unternehmen haben erkannt, dass sie etwas tun müssen, es fehlt aber häufig das Wissen darum, wie sich innovative Prozesse initiieren und gestalten lassen.“

Wie das BMI Lab und Milaknis ist auch Andreas Herch, Geschäftsführer des Systemhauses Netz16, angetreten, diese Defizite zu beheben. Herch hat gemeinsam mit der Unternehmensberatung Tefen die Consulting-Firma TefCoNet gegründet, die Kunden bei Transformationsprojekten behilflich sein soll. Dazu war auch bei Herch ein Umdenken nötig. „Wir wollten früher immer so schnell wie möglich in die Produktentwicklung. Heute schauen wir uns lieber erst einmal die Prozesse genauer an und entwerfen eine Vorstellung vom Sollzustand.“ Es sei wichtig, am Anfang lieber einen Schritt mehr zu machen, so Herch weiter, „danach tue ich mich viel leichter, egal welches digitale Projekt ich entwickle.“

Aller Anfang ist Design

Der richtige Einstieg ist bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Er entscheidet oft darüber, ob wirklich Innovationen entstehen. Eine beliebte Methode, die Ideenfindung zu beschleunigen und zu strukturieren, ist Design Thinking. „Der große Vorteil von Design Thinking-Workshops ist, dass alle Stimmen gleichberechtigt zählen und alle Teilnehmer in die Ideenfindung mit einbezogen werden – egal ob es sich um den Vorstand oder den Azubi handelt“, sagt Anna Milaknis. Gearbeitet wird dabei in kleinen Gruppen mit je einem Moderator für fünf Teilnehmer. Phasen der kreativen Ideenspinnerei werden bewusst von denen der Entscheidungsfindung getrennt. „Ziel ist es, am Ende des Workshops einen Prototypen zu haben“, so Milaknis weiter. Diesen Vorschlag gelte es, in Ruhe weiterzuentwickeln. „In drei Workshop-Tagen lässt sich kein komplettes digitales Geschäftsmodell entwerfen.“

Auch Herch hält Design Thinking für den besten Ansatz, um auf neue Geschäftsideen zu kommen: „Das ist der Weg, den derzeit alle gehen.“ Der Systemhaus-Chef hat die Methode selbst angewandt, um das Lead-Management in seinem Unternehmen zu verbessern. Bisher hatte der technische Außendienst akquirierte Leads in Excel-Tabellen erfasst und diese per E-Mail in die Zentrale geschickt. Mit steigenden Lead-Zahlen wurde dieses Vorgehen jedoch immer unbrauchbarer: „Im vergangenen Jahr haben wir rund 1.000 Leads bekommen – 1.000 Excel-Blätter ansehen, bewerten, einpflegen, das hat uns an die Grenzen gebracht.“ Den klassischen Ansatz, das Lead-Management an das CRM- oder ERP-System anzudocken, verwarf Herch recht schnell: „Das hätte ewig gedauert und wäre teuer geworden.“

Deshalb versuchte das Systemhaus, mit Hilfe von Design Thinking eine Lösung zu finden – mit Erfolg: Das für die Umsetzung verantwortliche Team konzipierte eine webbasierte Lösung mit Basisfunktionen, ein „Minimum Viable Product“ (MVP). „Das Ganze hat zwei Monate Designarbeit, eine Woche Entwicklung und eine Woche für den Roll-out gedauert.“ Die App wird in Zusammenarbeit mit den Anwendern kontinuierlich weiterentwickelt. „In der täglichen Praxis hat sich gezeigt, dass oft ganz andere Funktionen nötig sind, als wir gedacht hatten.“ Herch empfiehlt auch seinen Kunden bei Digitalisierungs-Projekten diesen Ansatz: „Wir brauchen einfach Geschwindigkeit, die klassischen betriebswirtschaftlichen Modelle sind viel zu statisch und kompliziert.“

2. Teil: „Leitfäden für Innovation“

Leitfäden für Innovation

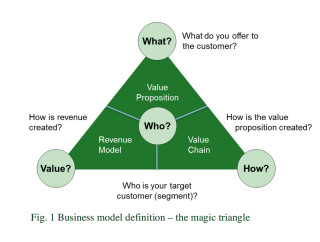

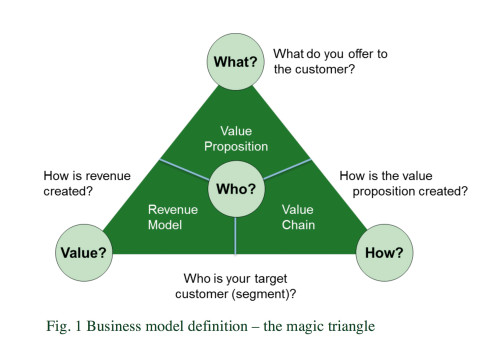

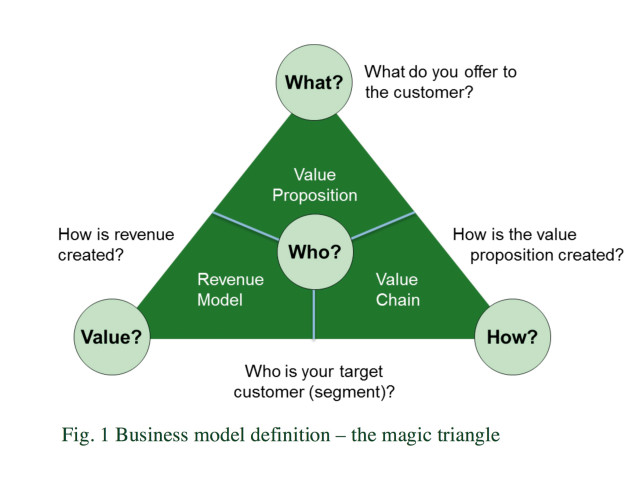

Es gibt eine Reihe weiterer Methodenkonzepte, die Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle helfen sollen und die alternativ oder ergänzend zum Design Thinking eingesetzt werden können. Die bekanntesten sind der am St. Galler Institut für Technologiemanagement entwickelte Business Model Navigator und die Business Model Canvas von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur (siehe auch Kasten auf Seite 16). Nach Ansicht von Alexander Thamm, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Data-Science-Beratung, sind die Konzepte vor allem für den Einstieg in das Thema sinnvoll, weil sie auf den Grundideen der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle beruhen: „Schneller Produktiveinsatz, häufiges Testen, kurze Update-Zyklen – diese Basisgedanken sind in den Methoden verankert und zwingen die Anwender, in die richtige Richtung zu denken.“

Wenn Unternehmen bereits Erfahrungen in der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle gesammelt haben, könne man sich laut Thamm aber auch wieder ein Stück weit von den starren Vorgaben entfernen. Ein Erfolgsgarant seien sie ohnehin nicht. „Nur weil ich eine Business Model Canvas ausdrucke und brav ausfülle, heißt das noch lange nicht, dass ich damit erfolgreich bin, solange ich nicht auch mein Denken verändert habe.“

Testen, testen, testen!

Anders als die traditionelle Produktentwicklung beziehen die modernen Konzepte die potenzielle Zielgruppe bereits in den Designprozess mit ein. „Man muss sich möglichst früh Gedanken über den Kundennutzen machen und seine Annahmen an der Realität überprüfen, statt zwei Jahre im stillen Kämmerlein an einem Produkt herumzuentwickeln, das am Ende keiner braucht“, sagt Alexander Thamm. Der Kontakt mit der Wirklichkeit ist deshalb auch essenzieller Bestandteil der Design-Thinking-Workshops von Anna Milaknis: „Wir gehen vor, während und nach einem Workshop auf die Straße und reden mit den Leuten.“

Thamm erklärt an einem Beispiel, wie wichtig diese frühen Phasen der Evaluierung sind: „Wir hatten die Idee, ein Navigationssystem für die Leihfahrräder der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG zu entwickeln, das Touristen unterschiedliche Stadtrundfahrten anbieten sollte.“ Zentraler Bestandteil des ersten Entwurfs war eine große Straßenkarte für die Routenplanung. Beim Test mit potenziellen Nutzern zeigte sich aber schnell der Schwachpunkt dieser Lösung: „Die meisten unserer Testpersonen befürchteten, durch die kleinteilige Karte zu sehr vom Verkehrsgeschehen abgelenkt zu werden und bevorzugten große, deutliche Richtungsweiser auf dem Display.“ Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, musste Thamm noch nicht einmal einen Prototypen bauen. „Wir haben die App auf einen Pappkarton gemalt, das darf einem nicht peinlich sein.“

Perioden kreativer Entwicklung und Testphasen wechseln sich im Design-Thinking-Prozess, aber auch bei den anderen Konzepten mehrfach ab. Ziel dieses iterativen Vorgehens ist es, möglichst schnell zu einem Minimum Viable Product zu kommen – einem rudimentären Produkt oder Service, das oder der Kunden angeboten werden kann. „Die Beta-Phasen werden viel länger, die Produkte werden heute gemeinsam mit den Nutzern zu Ende entwickelt“, so Herch.

Schöner scheitern

Das frühe und häufige Testen führt dazu, dass Vorstellungen und Annahmen immer wieder aufgegeben oder angepasst werden müssen. „Man darf nicht zu sehr Fan der eigenen Idee sein“, sagt Thamm. Ein Ansatz, der in deutschen Unternehmen nach wie vor unbeliebt sei. „Hierzulande werden Projekte meist risikominimierend konzipiert. Man rechnet so lange Business-Cases rauf und runter, bis man einen findet, der mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit funktioniert.“

Diese Vorsicht hängt laut Thamm unter anderem mit den negativen Folgen des Scheiterns zusammen, die viele Mitarbeiter fürchten: „Gerade im mittleren Management sind Risiken unbeliebt. Wer scheitert, dem droht ein Karriereknick, bei Erfolg gibt es ein Schulterklopfen – und dann geht es weiter mit dem operativen Geschäft.“ Dabei gehöre Misserfolg unbedingt dazu, um sich weiterzuentwickeln. „Ich kenne keinen erfolgreichen Gründer, der nicht schon mehrfach auf die Nase gefallen ist.“

Thamm selbst ist da keine Ausnahme: Sein erster Versuch als Gründer – ein Internetcafé, das er mit 18 Jahren eröffnete – war ebenso wenig erfolgreich wie eine Karriere als Versicherungsmakler, die er während des Studiums begann. „Diese ganzen Erfahrungen waren wichtig, um eine Firma erfolgreich aufbauen zu können und zu wissen, wo man aufpassen muss.“ Thamm empfiehlt den Besuch von sogenannten Fuckup Nights, in denen Start-ups erzählen, was schiefgelaufen ist. „Daraus kann man viel mehr lernen als aus tollen, im Nachhinein meist auch noch ausgeschmückten Erfolgsgeschichten.“

3. Teil: „Effizient statt innovativ“

Effizient statt innovativ

Viele Unternehmen sehen die Chancen der Digitalisierung vor allem in der Effizienzsteigerung. „Gerade in Deutschland, aber auch in anderen Industrienationen wie Japan herrscht noch eine sehr konservative Vorstellung von Innovation“, sagt Hofmann vom BMI Lab. Es gehe den Firmen vor allem darum, Qualität zu steigern, Prozesse zu optimieren und Kosten zu sparen, so Hofmann weiter. Herch sieht darin nicht die Lösung: „Es ist ja schön, wenn das Fließband zwei Teile mehr pro Stunde auswirft, aber die entscheidende Frage ist doch, wie kann ich wirklich neue digitale Applikationen und Services entwickeln?“

Das Effizienzdenken kann neuen Ideen sogar im Weg stehen, wie Hofmann beobachtet: „Wenn ich etwas Neues ausprobiere, bin ich zunächst einmal gar nicht effizient, ja vielleicht noch nicht einmal profitabel. Ich will wissen ob ein Kunde bereit ist, Geld für mein Produkt zu bezahlen. Dabei ist es zunächst egal, was der Einkauf oder die Herstellung kostet, so lange ich langfristig bei größeren Stückzahlen einen profitablen Business-Case rechnen kann.“

Die IT als Feind

Angst vor dem Scheitern, Risiko-Aversion und Effizienzdenken sind wesentliche Gründe dafür, warum deutsche Unternehmen sich bei der digitalen Transformation schwer tun. Andere liegen in den Strukturen und Köpfen. So sei es in Konzernen immer noch üblich, bei Angeboten Festpreise auf drei Jahre zu verlangen, sagt Thamm. „Dadurch wird man gezwungen, ein Projekt weiterzuverfolgen, auch wenn schon nach wenigen Wochen klar wird, dass es nicht funktioniert.“ Hinzu komme, dass Firmen bei allem Gerede von Big Data oft nur eine vage Vorstellung von ihrer Zielgruppe entwickelten. „Ich kenne global führende Konzerne, die nicht genau wissen, was sie eigentlich für Verträge mit ihren Kunden haben.“

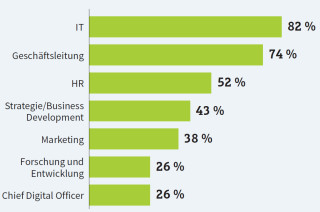

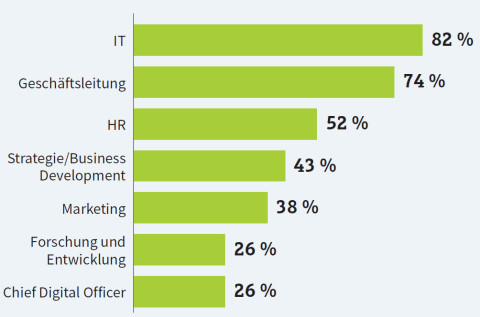

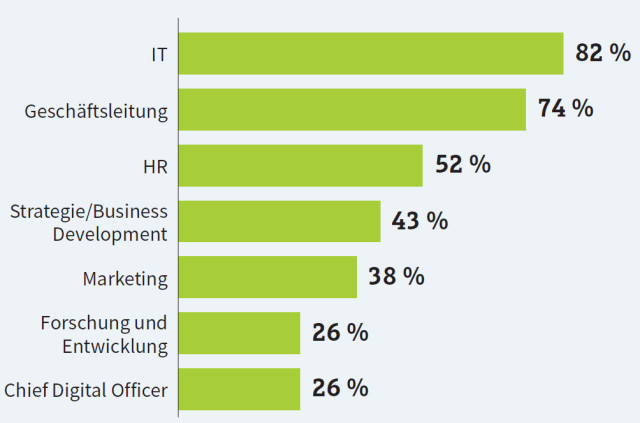

Herch sieht vor allem die IT-Abteilung als wesentliche Hürde auf dem Weg zur digitalen Transformation: „Jedes Digitalisierungsprojekt wird auf die eine oder andere Weise zu einer Konfrontation mit der IT-Abteilung führen.“ Diese fühle sich für die Produktentwicklung nicht zuständig – ein großer Fehler, wie Herch findet: „Die IT-Abteilung muss sich als Berater sehen, der den Digitalisierungsprozess begleitet, sonst wird sie zum reinen Verwalter der IT-Ressourcen und es entstehen Schatten-ITs.“ Vielen Unternehmen bleibe daher nichts anderes übrig, als die Blockierer an der IT-Spitze auszutauschen und durch Digitalisierungs-Profis zu ersetzen: „Die Firmen, die so vorgehen, entwickeln unserer Erfahrung nach eine enorme Geschwindigkeit bei der Transformation, während sich die klassischen IT-Leiter (…) nach wie vor an ihrer Hardware festklammern.“

Auch Übermotivation kann dazu führen, dass Projekte scheitern oder gar nicht erst in Angriff genommen werden, weil Kosten und Aufwand unermesslich scheinen. Überzogene Erwartungshaltungen seien genau so schädlich wie eine Blockadehaltung: „Die Digitalisierung ist kein Goldesel, wo ich vorn Algorithmen und Daten reinstecke und hinten fallen die Euro raus“, sagt Thamm. „Was habe ich, was Google nicht hat – und wie baue ich damit ein schwer kopierbares, digitales Geschäftsmodell?“, das sei die richtige Frage, so Thamm.

Fazit

Wie in so vielen Bereichen spielt auch bei der Entwicklung innovativer digitaler Geschäftsmodelle Technologie nur scheinbar eine entscheidende Rolle. Haupthindernis sind Blockaden in den Köpfen. Diese ernüchternde Erkenntnis gibt aber auch Anlass zur Zuversicht. Wer nicht wie Allianz, Daimler & Co. Milliarden in eine Digitalisierungsstrategie investieren kann, ist deshalb noch lange nicht abgehängt – im Gegenteil: Agiles Denken, kleine Projekte, schnell entwickelte Produkte, die im Dialog mit dem Kunden fortentwickelt werden, führen viel wahrscheinlicher zum Erfolg, als Unsummen in Riesenprojekte zu stecken.

Methoden wie Design Thinking, der Business Model Navigator oder die Business Model Canvas sind dabei Leitfaden und Ansporn zugleich. Sie stellen nicht nur günstige Rahmenbedingungen für die Ideenfindung bereit, sondern zwingen die Anwender auch immer wieder dazu, Annahmen und Vorstellungen an der Wirklichkeit zu überprüfen. So entstehen Produkte und Geschäftsmodelle mit realistischen Marktchancen. Eines können die Tools jedoch nicht: eine Erfolgsgarantie geben. Auch solche Projekte können scheitern – und sind tun es mit schöner Regelmäßigkeit. Dieses Scheitern zuzulassen und es nicht als Makel, sondern als wichtige Evolutionsstufe zu sehen, ist vielleicht die allergrößte Herausforderung bei der digitalen Transformation.

4. Teil: „Die Spielregeln verändern sich“

Die Spielregeln verändern sich

Das Business Model Innovation Lab St. Gallen will Unternehmen helfen, aus überkommenen Geschäftsmodellmustern auszubrechen. Felix Hofmann, CEO des BMI Lab, erklärt im Gespräch mit com! professional, worauf es dabei ankommt.

com! professional: Herr Hofmann, Sie unterstützen am BMI Lab Unternehmen dabei, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Warum müssen Unternehmen überhaupt innovativ sein? Viele sind mit ihrem bestehenden Geschäft ja äußerst erfolgreich.

Felix Hofmann: Kaum eine Branche ist heute mehr vor den Veränderungen sicher, die die Digitalisierung mit sich bringt. Neue Geschäftsmodelle und Marktteilnehmer tauchen auf, die Spielregeln verändern sich. Wenn ich inmitten dieser Transformation weiter nach den alten Regeln spielen möchte, werde ich zwangsläufig verlieren.

Manches Traditionsunternehmen wurde bereits regelrecht hinweggespült – denken Sie nur an die Umwälzungen in der Musikindustrie oder auch in der Fotobranche, die Ende der 1990er-Jahre in nur fünf Jahren komplett digitalisiert wurde. In anderen Bereichen, etwa dem Bankensektor, mag die Entwicklung langsamer verlaufen, aber kommen wird sie auf jeden Fall.

com! professional: Was sollte man als Traditionsunternehmen tun, wenn man von der Digitalisierungswelle betroffen ist?

Hofmann: Ein guter Weg ist es, eine eigene Digitalisierungseinheit zu gründen, sich quasi ein „Rettungsboot“ zu schaffen, das neue Dinge ausprobieren kann. Das Unternehmen Cewe, das wir beraten, ist dafür ein gutes Beispiel. Der Fotodienstleister hat Ende der 1990er mit der Ausgründung Cewe digital unter anderem das Fotobuch als Produkt entwickelt und damit auch eine neue Kultur und neue Kompetenzen aufgebaut. Nach fünf Jahren wurden die Unternehmen dann wieder zusammengeführt.

com! professional: Genügt es denn, solche Digitaltöchter zu gründen? Müssen Unternehmen nicht ganzheitlich digitalisiert werden?

Hofmann: In den Kernorganisationen fehlt oft die Zeit, neue Aufgaben mit der nötigen Dynamik und Energie anzugehen. Jeder hat genug mit den bestehenden Prozessen zu tun und ist in Abläufe eingebunden, die Entscheidungswege sind lang und komplex. Im Digitalisierungsprozess spielen Geschwindigkeit und Agilität jedoch eine große Rolle. Das Zeitfenster, das zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet, ist klein. Deshalb ist eine Ausgründung oft der beste Weg, um neue Ideen voranzutreiben. Natürlich darf man die Kernorganisationen nicht vernachlässigen. Wir raten deshalb unseren Kunden, neue Dinge schnell als Spin-off auszuprobieren und gleichzeitig im Unternehmen einen langfristigen Change-Prozess einzuleiten.

com! professional: Wie finde ich überhaupt eine neue, innovative Geschäftsidee?

Hofmann: Da gibt es sicher viele Wege. Wir verfolgen einen sehr strukturierten Ansatz, mit dem wir fast garantieren können, dass Unternehmen auf neue Geschäftsideen kommen. Er basiert auf 55 Geschäftsmodellmustern aus bestimmten Bereichen, die auch in anderen Branchen funktionieren. Ein Beispiel ist das „Rasierer und Rasierklinge“-Prinzip – ich verkaufe ein Produkt relativ preiswert und verdiene an den Verbrauchsmaterialien. Das funktioniert auch mit Kaffeekapseln und Druckerpatronen. Wenn man sich diese Muster genau anschaut, sie kombiniert und überlegt, wie sie sich auf die eigene Branche übertragen lassen, kommt man recht schnell zu neuen Ideen. Mit unserem Business Model Navigator lässt sich dann daraus in einem weitgehend systematischen Prozess ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln.

com! professional: Wie unterscheidet sich Ihr Modell von Ansätzen wie Design Thinking?

Hofmann: Design Thinking arbeitet sehr stark mit Kundenbeobachtung und Interviews. Das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, weil der Kunde die Nützlichkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung häufig erst dann einschätzen kann, wenn er das Angebot vor sich hat. Deshalb arbeiten wir in unserem Ansatz nicht nur mit physischen Prototypen, sondern auch mit Simulationen von Geschäftsmodellen. Der größte Vorteil unseres Ansatzes liegt aber darin, dass wir von Vornherein den Fokus immer auf eine Geschäftsmodellinnovation legen. Bei Design Thinking besteht die Gefahr, dass man zwar sehr kundenzentriert vorgeht und ein Produkt dadurch im Detail verbessert, aber eben kein neues, innovatives Geschäftsmodell entwickelt.

com! professional: Wie finde ich heraus, ob mein neues Geschäftsmodell auch wirklich eine Marktchance hat?

Hofmann: Idealerweise ruft man sofort die ersten Kunden an und versucht herauszufinden, ob wirklich ein Interesse an dieser Lösung existiert, und entwickelt dann so schnell wie möglich einen Prototypen. Das lange strategische Überlegen, wie wir es von früher kennen, funktioniert weder bei der Entwicklung von neuen Produkten noch von neuen Geschäftsmodellen.

com! professional: Worin liegt die größte Schwierigkeit bei diesem Prozess?

Hofmann: Eine der wesentlichen Herausforderungen besteht darin, die zentralen Annahmen zu finden, die hinter dem Geschäftsmodell stehen. Was sind eigentlich die Kernhypothesen, auf denen der ganze Ansatz basiert? Diese Frage muss ich – beispielsweise mit Hilfe des Business Model Navigators – möglichst schnell beantworten und dann die Hypothesen überprüfen. Wenn nur eine oder zwei dieser Annahmen falsch sind, dann wird das ganze Modell nie profitabel werden.

com! professional: Ist Ihr Ansatz universell einsetzbar oder gibt es auch Bereiche, in denen Sie andere Modelle empfehlen beziehungsweise einsetzen?

Hofmann: Der Business Model Navigator ist sehr stark, wenn es wirklich darum geht, völlig frei radikal neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, und zwar unabhängig davon, wie diese dann umgesetzt werden – beispielsweise als App, als Online-Angebot, offline oder auch kombiniert. Manchmal gehen die Aufträge, die wir von unseren Kunden bekommen, jedoch schon in eine konkrete Richtung, da verwenden wir dann auch andere Innovationstechniken. Wir haben aktuell zum Beispiel einen Auftrag, in dem es um Service-Konzepte für Filialen geht, die den Einkauf im Ladengeschäft gegenüber dem Online-Shopping wieder attraktiver machen sollen. Da weichen wir recht stark vom Business Model Navigator ab und wenden eher Methoden des Design Thinking an.

com! professional: Wie lässt sich die Bereitschaft eines Unternehmens für echte Innovationen abschätzen?

Hofmann: Wir haben dafür den BMI Readiness Check entwickelt. Darin untersuchen wir verschiedene Dimensionen. Der Check umfasst Aspekte wie Ressourcen und Fähigkeiten, Kultur, Prozesse und Steuerung des Unternehmens, Offenheit und Zusammenarbeit.

com! professional: Und wo liegt der größte Hebel?

Hofmann: Wenn ich mich auf eine Dimension festlegen müsste, dann würde ich auf jeden Fall das Thema Kultur nennen. Die Mitarbeiter haben vielleicht eine tolle neue Idee, aber sie trauen sich nicht so recht, schnell einen Prototypen zu entwickeln oder für einige Tausend Euro eine kleine Kampagne zu machen. Stattdessen wird dann ganz klassisch erst einmal sechs Monate lang Marktforschung beauftragt. Man ist möglichst weit weg vom Kunden, statt selbst auf die Straße zu gehen.

com! professional: Dabei reisen deutsche Geschäftsführer doch in Scharen ins Silicon Valley und kommen begeistert zurück …

Hofmann: Die Geschäftsleitung hat vielleicht erkannt, dass sich etwas ändern muss, und hält ihrer Belegschaft Vorträge, wie toll diese Konzepte sind. Es ist aber ein langer Prozess, bis die gesamte Organisation von diesem neuen Denken durchdrungen wird. Deshalb führt eben der Spin-off-Ansatz häufig schneller zum Erfolg. Fünf, sechs Leute können ein neues Thema sehr viel agiler angehen als eine große Organisation.

com! professional: Woran scheitern Projekte am häufigsten?

Hofmann: Es gibt eine ganze Reihe von Hürden. Ein typisches Problem liegt in unklaren Zuständigkeiten. Es muss von Beginn an eine Person – oder auch ein kleines Team – geben, das sich für das Projekt begeistert, die Verantwortung übernimmt und es vorantreibt. Das ist im Übrigen ein gutes Selektionskriterium. Wenn sich niemand für den Job findet, war die Idee vielleicht einfach auch nicht gut genug. Der nächste Knackpunkt in diesem Prozess liegt in der Erwartungshaltung. Das Scheitern muss als Normalfall angesehen werden, was in Deutschland und in der Schweiz den meisten Unternehmen noch immer sehr schwerfällt.

Ein Venture Capitalist erwartet ja auch nicht, dass von zehn Investitionen alle ein Erfolg werden. Genauso ist es mit Geschäftsmodellinnovationen, da wird vielleicht eine von hundert Ideen realisiert.

Personen

Nfon CCO Gernot Hofstetter tritt zurück

Gernot Hofstetter war sechs Jahre beim Münchner Cloud-PBX-Anbieter Nfon, zuletzt als Chief Commercial Officer. Nun hat er das Unternehmen verlassen und ist zum Start-up Stealth Mode gewechselt.

>>

Schellerer Ausbau

Hessen, OXG und Vodafone schließen Partnerschaft für Glasfaser

Vodafone und OXG starten gemeinsam mit dem Land Hessen eine umfangreiche Ausbau-Offensive für schnelles Internet. Bis 2030 wollen die Unternehmen Glasfaser-Anschlüsse für bis zu 520.000 Haushalte bauen.

>>

Personalie

CEO Frank Roebers verlässt Synaxon

Er war 32 Jahre bei der Verbundgruppe und hat sie maßgeblich geprägt. Nun tritt der CEO von Synaxon Ende des Jahres zurück – und gründet ein eigenes Unternehmen.

>>

Bad News

Game macht Fake News spielerisch erkennbar

Wissenschaftler der Universität Uppsala haben ihr Online-Spiel "Bad News" erfolgreich an 516 Schülern getestet. Es soll helfen, manipulative Techniken in Social-Media-Posts zu erkennen.

>>