25.04.2018

Neue Methoden ausprobieren

1. Teil: „Mit Design Thinking innovative Ideen entwickeln“

Mit Design Thinking innovative Ideen entwickeln

Autor: Andreas Fischer

VLADGRIN / shutterstock.com

Design Thinking stellt bei der Entwicklung neuer Produkte den Nutzer in den Fokus. Aber auch die Faktoren technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit spielen eine entscheidende Rolle.

Selbst große und unschlagbar wirkende Internetkonzerne wie Google produzieren immer wieder spektakuläre Flops. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Datenbrille Google Glass, die mit viel Rummel präsentiert wurde, aber bei den Kunden mit Pauken und Trompeten durchfiel. Schon nach ein paar Monaten wurde das Produkt wieder vom Markt genommen. Nun wird es in einer neuen, rein an Unternehmen ausgerichteten Form erneut vertrieben – aber weit stiller und ohne den vorherigen Wirbel.

Vermeidbare Misserfolge

Diese und weitere Pleiten sammelt das Museum of Failure im schwedischen Helsingborg. Dort sind außerdem der Apple-PDA Newton, BIC-Kugelschreiber nur für Frauen, eine Fleisch-Lasagne des Zahnpastaherstellers Colgate sowie ein Parfüm von Harley-Davidson zu sehen. Sie alle haben gemeinsam, dass sie meist mit großem Tamtam angekündigt wurden und auch eine Weile auf dem Markt zu finden waren. Aber dann mussten sie wieder aus den Regalen verschwinden, weil sie bei den Kunden keinen Erfolg hatten. Schon gar nicht auf Dauer.

Bei den in Schweden ausgestellten Exponaten mag das aufgrund der teils skurrilen Produkte einerseits amüsant wirken, andererseits kosteten diese Fehlschläge die betroffenen Unternehmen in der Regel sehr viel Geld. Im schlimmsten Fall können solche Fehlschläge dazu führen, dass eine Firma bankrottgeht oder aus finanziellen Gründen an einen Investor verkauft werden muss.

Mit Design Thinking wären diese Bruchlandungen vermutlich nicht passiert. Dahinter versteckt sich ein theoretischer Ansatz, der zu einem strukturierten Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll. Insbesondere stehen dabei nach Angaben des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam „Nutzerwünsche und -bedürfnisse sowie nutzerorientiertes Erfinden im Zentrum“. Beim Design Thinking sollen die Entwickler „in die Rolle des Anwenders“ schlüpfen und „durch die Brille des Nutzers auf das Problem“ schauen. Das HPI beschäftigt sich bereits seit 2007 mit Design Thinking und bietet seitdem Kurse zu diesem Thema an.

In den HPI-Workshops lernen Entwickler, Designer und andere Interessierte, die „Bedürfnisse ihrer Kunden und Nutzer besser zu verstehen“. In sogenannten Open Courses sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen „Methoden zur Entwicklung von Problemlösungen kennenlernen“, die sie dann später direkt im beruflichen Alltag einsetzen können. Des Weiteren sollen sie eine „neue Form von Arbeitskultur erleben, die auf Empathie, spielerischem Ausprobieren und einer nutzerorientierten Herangehensweise basiert“. So sollen sie in die Lage versetzt werden, „wilde Ideen“ zu entwickeln.

Die Trainings sind allerdings nicht ganz billig. Sie dauern drei Tage und kosten pro Teilnehmer rund 3000 Euro.

2. Teil: „Zeit für wilde Ideen“

Zeit für wilde Ideen

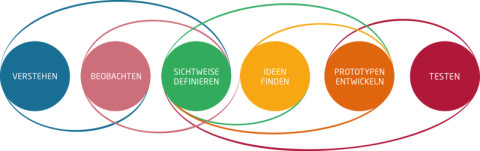

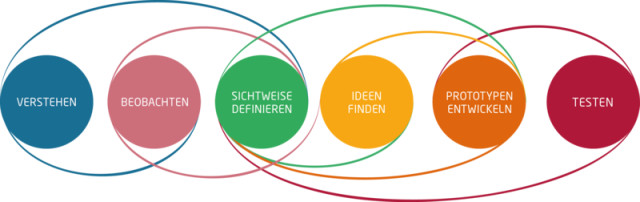

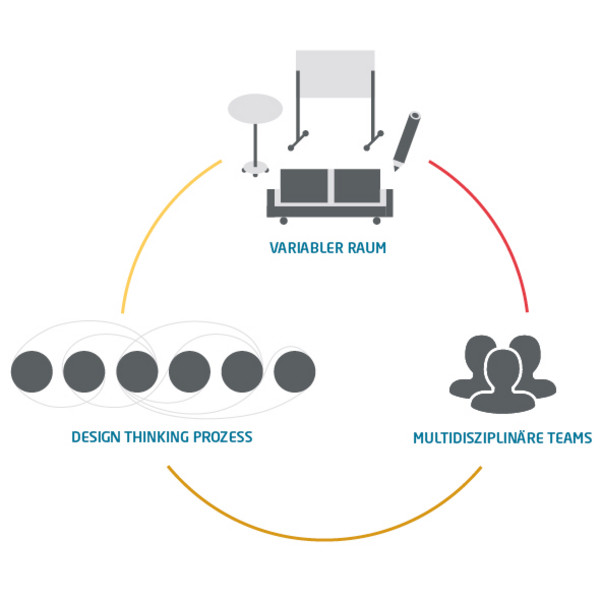

Beim Design Thinking wird davon ausgegangen, dass gute Ideen kein Zufall sind und dass sich kreative Prozesse positiv beeinflussen lassen. Man muss nur wissen, wie. Das Basisgerüst wurde ursprünglich von David Kelley entwickelt. Er ist Gründer der auf Design und Innovationen spezialisierten Agentur IDEO im Silicon Valley. Weitere bekannte Vertreter der Methodik sind Terry Winograd und Larry Leifer von der renommierten d.school an der Stanford University. Sie sind der Meinung, dass sich bestimmte Probleme besser lösen lassen, wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen zusammenarbeiten, gemeinsam eine Frage entwickeln und diese dann versuchen zu beantworten. Der Prozess wird dabei häufig in mehrere Phasen aufgeteilt, an deren Ende solide Konzepte und neue Produkte stehen sollen, die intensiv geprüft und mit mehreren Prototypen getestet wurden.

David Kelley und sein Bruder Tom beschreiben in ihrem Buch „Kreativität und Selbstvertrauen“ anschaulich, wie die Entwicklung eines Magnetresonanztomografen (MRT) mit Hilfe von Design Thinking verbessert werden konnte. Die mehrere Millionen Euro teuren Apparate können Organe und Gewebe im Körperinneren detailliert darstellen, ohne dass der Patient etwas davon spürt. Technologisch sind sie weitgehend ausgereift, aber vor allem bei sehr jungen Patienten verursachen sie teilweise massive Ängste. In einigen Fällen konnten die Untersuchungen daher nur durchgeführt werden, nachdem ein Anästhesist den Kindern ein Beruhigungsmittel verabreicht hatte.

Erst bei einem Besuch in der Röntgenabteilung eines Krankenhaus wurde Doug Dietz diese Problematik bewusst. Er ist einer der maßgeblichen Entwickler und Designer dieser Geräte beim Hersteller General Electric. Nachdem Dietz die gefundenen Probleme mit seinem Arbeitgeber besprochen hatte, wurde er auf einen einwöchigen Design-Thinking-Workshop an der d.school in Kalifornien geschickt. Dort kam Dietz mit dem „nutzerzentrierten Design- und Innovationsansatz“ in Berührung. Er lernte, Menschen zu beobachten, die bereits vorhandene Produkte nutzten. Er fing an, mit ihnen zu reden, um ihre Wünsche besser zu verstehen. Gemeinsam mit anderen Teilnehmern arbeitete Dietz dann an Prototypen, um den Bedürfnissen der Kunden besser gerecht zu werden.

Zurück an seinem Arbeitsplatz begann Dietz damit, seine neuen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. So besuchte er Kindertagesstätten, sprach mit Psychologen und stellte ein kleines Team zusammen, um selbst einen neuen Prototypen zu entwickeln. Das Ergebnis war ein MRT-Raum, der mit farbigen Aufklebern zum Beispiel in ein Piratenabenteuer verwandelt werden konnte. Für die medizinisch-technischen Assistenten, die das MRT bedienen, schrieben Dietz und sein Team zudem eine Art Drehbuch, das diese mit den kleinen Patienten durchspielen konnten. So fiel es den Kindern nun leichter, im Innern des Geräts still zu liegen, während die Untersuchungen durchgeführt wurden. Insgesamt entwickelte das Team neun verschiedene Abenteuerversionen. Die Zahl der Kinder, die für das MRT ruhiggestellt werden mussten, konnte dadurch drastisch gesenkt werden. Aber nicht nur das. Die Krankenhäuser profitieren auch wirtschaftlich von den neuen Entwicklungen, da pro Tag nun mehr Aufnahmen gemacht werden können.

3. Teil: „Drei Faktoren“

Drei Faktoren

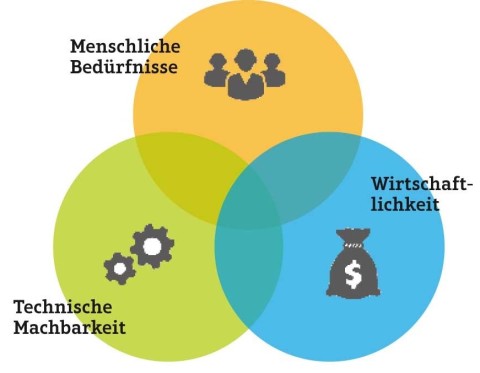

Mit der Geschichte demonstrieren David und Tom Kelley, was erreicht werden kann, wenn ein an Menschen orientierter Ansatz genutzt wird. Sie empfehlen, die drei Faktoren technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und menschliche Bedürfnisse ins Gleichgewicht zu bringen. Das Ziel müsse sein, „den Bereich zu finden, an dem sich Machbarkeit, Rentabilität und Bedarf überschneiden“. Wie kann das gehen?

Die Basis vieler Entwicklungen sind zunächst die Bereiche Machbarkeit und technische Eigenschaften. Nach Ansicht der beiden Kelley-Brüder ist das zu wenig, um wirklich überzeugende und erfolgreiche Produkte zu entwickeln. „Tolle Technologie allein reicht nicht“, schreiben sie in ihrem Buch. Deswegen müsse im nächsten Schritt auch die Rentabilität miteinbezogen werden. „Die Technik muss nicht nur funktionieren, sie muss auch kostendeckend und wettbewerbsfähig produziert und eingesetzt werden können.“ Außerdem müsse sie ins Geschäftsmodell des Unternehmens passen. Erinnert sei an die Fleisch-Lasagne von Colgate und das Parfüm von Harley-Davidson. Beide passten nicht ins Portfolio des jeweiligen Herstellers – und nicht zur Zielgruppe.

Nun kommt der dritte Faktor ins Spiel, die menschlichen Bedürfnisse. Er sei nicht notwendigerweise wichtiger als die anderen beiden Faktoren. Allerdings würden diese bei vielen Entwicklungen und in den meisten Unternehmen bereits ausreichend gewürdigt. Bei der „menschlichen Perspektive“ sehe es anders sehe aus. Die Kelleys sind überzeugt, dass dieser bislang häufig vernachlässigte Bereich den „besten Ansatzpunkt für Innovationen“ bietet.

Weiter führen sie aus: „Der Anwender steht im Mittelpunkt unseres Innovationsprozesses.“ Man müsse nur versuchen zu verstehen, „warum Menschen machen, was sie gerade machen“. Auf diese Weise könne man relativ leicht „herausfinden, was sie in Zukunft machen könnten“. Es gelte, „den Punkt zu finden, an dem sich Machbarkeit, Rentabilität und die Bedürfnisse des Menschen überschneiden, indem man die wahren Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden miteinbezieht“. Dies sei „Teil dessen, was wir bei IDEO und an der d.school Design Thinking nennen.“ Auf diesen Grundsätzen aufsetzend haben sie vier Schritte entwickelt, die – in verschiedenen Variationen – maßgeblich für erfolgreiche Entwicklungen verantwortlich sind beziehungsweise sein können. Im Einzelnen sind es Inspiration, Synthese, Ideenbildung/Experimentieren und Umsetzung.

4. Teil: „Trainierbare Intuition“

Trainierbare Intuition

Echtes Design Thinking bedeute dabei mehr als nur ein „gewisses ästhetisches Bewusstsein oder die Entwicklung physischer Produkte“. Design Thinking sei eine „Methode, mit deren Hilfe wir einer breiten Palette an persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen auf neue, kreative Art und Weise begegnen können“. Die Methodik baue dabei auf die „natürliche und trainierbare menschliche Fähigkeit zu Intuition, dem Erkennen von Mustern und der Entwicklung von Konzepten auf“.

Die Kelley-Brüder und das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam sind aber nicht die einzigen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Auch in Deutschland gibt es immer mehr große und viele kleine Anbieter, die sich Design Thinking auf die Fahnen geschrieben haben und etwa gezielt Coachings anbieten. Eines dieser Unternehmen ist Openmjnd aus Berlin. Miriam Soltwedel, Gründerin und Founding Partner von Openmjnd, legt Wert darauf, dass Design Thinking den „Nutzer mit seinen Bedürfnissen in den Fokus“ stelle. Das Unternehmen betreibt zusammen mit dem Berliner Ideenlabor sowie Rethink das Design Thinking Studio in Berlin, an dem sich ähnlich wie beim HPI Kurse zum Thema belegen lassen.

Laut Soltwedel wurde Design Thinking „nicht von IDEO aus dem Nichts erschaffen, sondern basiert auf einer Auswahl und Zusammenführung von bereits bekannten Ansätzen, Theorien und Prinzipien“. Der Ansatz ermögliche es auch etablierten Unternehmen, aus „ihren bisherigen Denkweisen und Strukturen auszubrechen und neue Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu kreieren“. Ein besonderer Fokus liege dabei auf dem Erkennen und Verstehen der Bedürfnisse der Nutzer, die sich ebenfalls durch die Digitalisierung radikal veränderten. Design Thinking könne Unternehmen letztlich dabei helfen, „die Nutzer in einer komplexen Welt besser zu verstehen“.

Laut Soltwedel wurde Design Thinking „nicht von IDEO aus dem Nichts erschaffen, sondern basiert auf einer Auswahl und Zusammenführung von bereits bekannten Ansätzen, Theorien und Prinzipien“. Der Ansatz ermögliche es auch etablierten Unternehmen, aus „ihren bisherigen Denkweisen und Strukturen auszubrechen und neue Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu kreieren“. Ein besonderer Fokus liege dabei auf dem Erkennen und Verstehen der Bedürfnisse der Nutzer, die sich ebenfalls durch die Digitalisierung radikal veränderten. Design Thinking könne Unternehmen letztlich dabei helfen, „die Nutzer in einer komplexen Welt besser zu verstehen“.

Für Marko Prislin, Managing Partner beim Ausbildungsanbieter Brainbirds in München, ist Design Thinking „vor allem ein Ansatz, der sich hervorragend eignet, um in einer unbekannten oder sich schnell wandelnden Ausgangssituation Lösungen zu entwickeln, die wirklich auf einen Bedarf treffen“.

Unternehmen seien es bis dato gewohnt gewesen, Innovationen aus der eigenen Denkhaltung heraus zu entwickeln. Prislin: „Dies ist in einer volatilen, von Unsicherheiten geprägten, komplexen Welt nicht mehr möglich.“ Seiner Ansicht nach helfen hier nur „Methoden und Prozesse wie Design Thinking, die die einzige echte Währung, den Bedarf des Kunden, wirklich ernst nehmen und alles darauf ausrichten“.

5. Teil: „Scheitern muss erlaubt sein“

Scheitern muss erlaubt sein

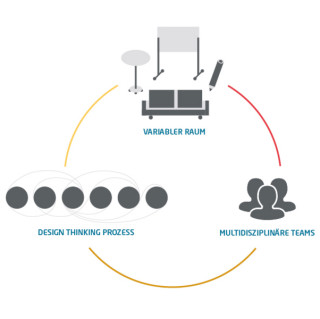

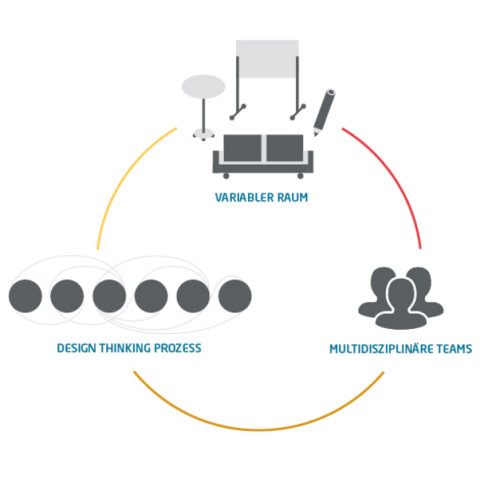

Um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt Prislin, ein „interdisziplinäres, autonom agierendes Team“ zu bilden, „das die Aufgabenstellung aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet“. Das Problem sei nur, dass dies in vielen Unternehmen mit ihren abgeschlossenen Abteilungen meist ebenso wenig vorgesehen sei wie eine Kultur des Scheiterns. Genau diese sei aber bei der Entwicklung von neuen Lösungen unabdingbar. Man müsse auch beachten, dass Design Thinking nicht zu einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Lösungen geeignet sei.

Prislin rät zum Einsatz von Design Thinking immer dann, wenn „Unternehmen und Auftraggeber ernsthaft an ungewöhnlichen Lösungen und Ansätzen interessiert sind, die auch wirklich den Bedarf von Nutzern respektive Kunden treffen sollen“. Bei kontinuierlichen Weiterentwicklungen bestehender Lösungen sollte man jedoch lieber auf vertraute Methoden wie den Wasserfall setzen. Das Wasserfallmodell ist ein strikt lineares System, das in aufeinanderfolgenden Phasen organisiert ist. Jede Phase hat dabei vordefinierte Start- und Endpunkte mit eindeutig bestimmten Zielen.

Nach Ansicht von Prislin lässt sich Design Thinking dagegen „überall dort einsetzen, wo man die Ausgangssituation, also den Bedarf des Kunden, noch nicht wirklich kennt“. Er nennt als Beispiele „neue haptische Produkte, digitale oder analoge Services, aber auch Prozesse, die für den jeweiligen Nutzer neu ausgerichtet werden sollen“. Auf die digitale Transformation angesprochen, ist Prislin auch hier von Design Thinking überzeugt. Die Methodik passt seiner Meinung nach „explizit auch auf die Anwendung innerhalb der digitalen Transformation“.

Design Thinking scheitere nur dann, wenn „dem Team vom Start weg die Lösung eigentlich schon innerhalb der Aufgabenstellung vorgeschrieben“ worden sei. Das gelte auch für Fälle, bei denen auf relevante Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dem Nutzer keinen Wert gelegt worden sei. Positiv wirke sich dagegen aus, wenn von Anfang an offen mit der jeweiligen Aufgabenstellung umgegangen werde. Dazu zähle insbesondere die Möglichkeit, diese im Bedarfsfall bei neuen, relevanten Erkenntnissen abändern oder anderweitig justieren zu können.

6. Teil: „Nicht immer passend“

Nicht immer passend

„Viele Unternehmen glauben, dass nur flink eine neue Methode eingeführt und der passende Kreativraum eingerichtet werden muss, und schwupps ändert sich alles. Das ist nicht der Fall“, ergänzt Miriam Soltwedel. Design Thinking sei viel mehr eine Haltung als eine Methode. Ihrer Ansicht nach ist die Herausforderung eher, „die Fokussierung auf die Nutzerbedürfnisse in die Köpfe der Kollegen zu bekommen“. Auf der anderen Seite betont sie, dass Design Thinking kein magischer Zauberstab sei. „Das wird leider oft missverstanden.“ Soltwedel: „Nicht für jedes Problem ist der Design-Thinking-Ansatz passend.“ Das sollte besser im Vorfeld geklärt werden.

Eine geeignete Ausgangslage für ein Design-Thinking-Projekt sei, „wenn weder das Problem klar beschreibbar ist noch konkrete Anforderungen an eine Lösung definiert werden können“. Hier müsse jedoch zunächst ein „Problemverständnis geschaffen werden, für das anschließend verschiedene Lösungsmöglichkeiten exploriert und getestet werden können“. Nicht geeignet seien dagegen Projekte, bei denen die Problem- beziehungsweise Aufgabenstellung schon klar definiert sei und sich bereits sagen lasse, was die konkreten Anforderungen an eine gewünschte Lösung sind.

Als Positivbeispiel für den erfolgreichen Einsatz von Design Thinking nennt sie Bosch. Der Hersteller habe sich in einem Experiment auf Frauen als Nutzergruppe von Baumaschinen fokussiert und sei deren besonderen Bedürfnissen und Ansprüchen nachgegangen. „Daraus ist der sehr erfolgreiche Mini-Akkuschrauber IXO entstanden“, so Soltwedel. „Bei jeglicher Entwicklung, ob Produkte, Services oder Dienstleistungen, muss der erste Schritt sein, das Problem und die Nutzerbedürfnisse zu identifizieren.“ Wichtig sei dabei besonders der „Rückhalt von ganz oben“, der sei „Gold wert“. Die Praxis zeige, dass „viele Projekte versanden, wenn der Nutzer nicht im Fokus behalten und dieses ‚Mindset‘ nicht ernst genommen wird“. Dann gelte es „auszuprobieren und gewissenhaft und ehrlich zu reflektieren, was passt und was nicht“.

Soltwedel beobachtet jedoch häufig, dass der Einsatz von Design Thinking in einem Unternehmen den „Beginn von kulturellen Veränderungen“ darstellen kann. Silo-Denken und eine „Hidden Agenda“ hätten da nichts mehr zu suchen. Miriam Soltwedel: „Wenn man sich als Unternehmen darauf nicht einlassen will, sollte man es gleich lassen.“ Auch Marko Prislin von Brainbirds betont, dass über allem der „explizite Wille des Unternehmens stehen muss, alternative Vorgehensweisen einzusetzen und sie nicht innerhalb kürzester Zeit wieder infrage zu stellen oder zu torpedieren“.

Fazit

Beim Design Thinking gehört das Chaos zum Prinzip. Mit „Design“ hat die Methodik dabei nur relativ wenig zu tun. Stattdessen geht es darum, den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum von Neuentwicklungen zu stellen. Wenn dann noch die Geschäftsführung mitmacht, ihren Mitarbeitern genügend Freiraum lässt und auch – zumindest gelegentliches – Scheitern zulässt, dann hat Design Thinking das Potenzial, die Entwicklung neuer Produkte zu revolutionieren und für mehr Erfolge zu sorgen.

Außerdem landen dann künftig möglicherweise weniger „bahnbrechende“ Produkte im Museum of Failure in Schweden.

Glasfasernetz

GlobalConnect stellt B2C-Geschäft in Deutschland ein

Der Glasfaseranbieter GlobalConnect will sich in Deutschland künftig auf das B2B- und das Carrier-Geschäft konzentrieren und stoppt die Gewinnung von Privatkunden mit Internet- und Telefonanschlüssen.

>>

Pilot-Features

Google Maps-Funktionen für nachhaltigeres Reisen

Google schafft zusätzliche Möglichkeiten, um umweltfreundlichere Fortbewegungsmittel zu fördern. Künftig werden auf Google Maps verstärkt ÖV- und Fußwege vorgeschlagen, wenn diese zeitlich vergleichbar mit einer Autofahrt sind.

>>

Bitkom-Länderindex

Hamburg und Berlin bei der Digitalisierung ganz vorne

Im Länder-Ranking des Branchenverbandes Bitkom liegen die Stadtstaaten an der Spitze der Digitalisierung in Deutschland. Bayern ist der beste Flächenstaat.

>>

Digitalisierung

Kooperation für das Pflegeheim der Zukunft

Mehrere Unternehmen haben eine Initiative gegründet, um ein digitales Ökosystem für Pflegeheime zu entwickeln. Initiator ist Tino Cafaro vom Systemhaus The Company in Vaihingen an der Enz.

>>