24.07.2017

Verfahren der EU-Kommission

1. Teil: „Googles Rekordstrafe wird Konsequenzen haben“

Googles Rekordstrafe wird Konsequenzen haben

Autor: Frank Kemper

achinthamb / Shutterstock.com

Zu einer Rekordstrafe hat die EU-Kommission Google verdonnert. Ein Triumph für Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager - und vielleicht nicht ihr letzter.

Um zu ermessen, wie viel 2,42 Milliarden Euro sind, bieten sich Vergleiche an: So entspricht die Summe in etwa einem Drittel des Gewinns der VW-Gruppe im vergangenen Jahr oder dem Vierfachen des Jahresgewinns der Axel Springer SE, immerhin der größte Medienkonzern Europas. Für 2,42 Milliarden Euro könnte man eine Flotte von 14 Airbus-Militärtransportern des Typs A400M kaufen - oder 1.700 Kindertagesstätten bauen.

Sogar für Google sind 2,42 Milliarden Euro alles andere als Peanuts. Die Google-Dachgesellschaft Alphabet gehört zwar zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt (allein die Websites im Google-Netzwerk erzielten 2016 Umsätze von knapp 60 Milliarden Euro), aber der halbe Gewinn des vierten Quartals 2016 wäre aufgefressen, würde der Ernstfall tatsächlich eintreten: Google muss die Strafe von 2,42 Milliarden Euro zahlen, die die EU-Kommission gegen den Internet-Riesen verhängt hat - die höchste Strafe, die je in einem EU-Wettbewerbsverfahren ausgesprochen wurde. Treibende Kraft dahinter: EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Die 49-jährige Pfarrerstochter aus der dänischen Region Westjütland ist seit November 2014 Mitglied der EU-Kommission. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige dänische Wirtschaftsministerin löste auf diesem Posten den glücklos agierenden Spanier Joaquín Almunia ab und übernahm die unter seiner Ägide begonnenen Untersuchungen der Geschäftspraktiken großer US-Internet-Konzerne in Europa. Ganz oben auf Vestagers Liste steht seitdem der Suchmaschinenriese aus Mountain View. Das Magazin "Time" nannte die sozialliberale Dänin "Googles schlimmsten Albtraum".

Nicht die Größe ist entscheidend

Beim Verfahren gegen Google stand nicht dessen Größe als solche im Vordergrund, auch wenn nach EU-Erkenntnissen der Marktanteil von Google im Search-Geschäft europaweit stabil bei 80 Prozent liegt. In den Fokus der Brüsseler Beamten geriet Google vielmehr wegen des Verdachts, dass das Unternehmen seine Marktmacht missbraucht, um Konkurrenten gezielt zu benachteiligen: Bei Adsense-Anzeigen, die Google auf Websites anderer Publisher platziert, wird Werbung für Google-Wettbewerber ausgeschlossen.

Beim Smartphone-Betriebssystem Android sorgt Google durch die Beschränkung der Auswahl von Apps dafür, dass Konkurrenten benachteiligt werden und die Entwicklung auf dem Markt für Mobile Apps dadurch behindert wird.

Am eindeutigsten erscheint der EU-Kommission jedoch der Missbrauch der Marktmacht des Suchmaschinenriesen beim Umgang mit Preisvergleichs- und Shopping-Portalen. Der zentrale Vorwurf: Google stellt Google-Shopping-Anzeigen, an denen das Unternehmen via Adwords-Zahlungen verdient, deutlich prominenter dar als die Suchergebnisse der Konkurrenz und missbraucht so seine Marktposition.

2. Teil: „Untersuchungen gegen Google begannen 2010“

Untersuchungen gegen Google begannen 2010

Der Vorwurf sei nicht einfach aus der Luft gegriffen, betont die EU-Kommission in einem Statement. Seit 2010 wurde in Brüssel beobachtet, wie sich die Google-Rankings verschiedener Vergleichsportale auf Google verschoben. Vorangegangen waren dem Beschwerden aus der Internet-Wirtschaft. So sollen etwas die Bewertungsportale Yelp und Trip Advisor über gezielte Behinderungen geklagt haben. Das ist durchaus nachzuvollziehen: Wer heute auf Google nach einem Restaurant sucht, der stößt zumeist auf eine One-Box, in der Lage, Adresse und Öffnungszeiten des Etablissements angegeben sind - und auf Bewertungen. All dies liefert Google, und die Konkurrenz hat oft genug das Nachsehen.

Was bei Hotel- und Gaststätten auffällt, gilt für Produktangebote noch viel mehr: Seitdem Google aus seiner etwas glücklosen Produktsuchmaschine "Froogle" das omnipräsente "Google Shopping" gemacht hat, beklagen Betreiber von Preisvergleichsportalen eine Verschlechterung ihrer Positionierung - während Google Shopping Ads oft an prominenter Position gleich zu Beginn der Suchergebnisliste auftauchen.

Diskriminierung begann 2008 in Deutschland und UK

Gemäß EU-Recht verstößt dies jedoch gegen europäische Wettbewerbsrichtlinien: "Nach Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Binnenmarkt oder einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen verboten, wenn dies zu einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten führen kann." Dies sieht Brüssel in diesem Fall als gegeben an. Aus einem Memo der EU-Kommission geht sogar hervor, wann Google mit dieser Praxis angefangen haben soll:

"Google begann diese Ungleichbehandlung der Preisvergleichsdienste zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

- im Januar 2008 in Deutschland und im Vereinigten Königreich,

- im Oktober 2010 in Frankreich,

- im Mai 2011 in Italien, den Niederlanden und Spanien,

- im Februar 2013 in der Tschechischen Republik,

- im November 2013 in Belgien, Dänemark, Norwegen, Österreich, Polen und Schweden.“

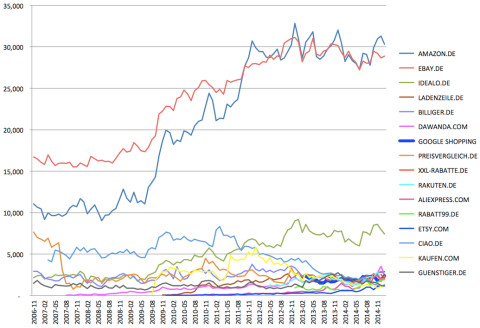

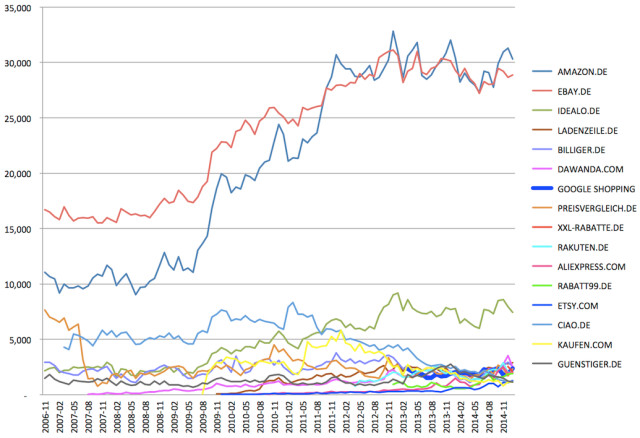

Damit, so das Papier, benachteilige Google Wettbewerber in allen Ländern des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), in denen es selbst Preisvergleichsdienste anbietet - also nicht nur in EU-Mitgliedsländern, sondern auch in Norwegen, das als EWR-Land den gleichen Regelungen unterliegt. Die Folgen dieser Benachteiligung der Wettbewerber sind laut EU-Bericht drastisch. So seien in Deutschland seit Januar 2008 die Zugriffszahlen auf Google-Shopping-Angebote um das 35-Fache gestiegen, in Großbritannien nahmen die Zugriffszahlen gar um das 45-Fache zu. Im Gegenzug, so der Kommissionsbericht, gingen die Zugriffe auf Konkurrenzangebote in Deutschland um 92 Prozent zurück, in Großbritannien betrug der Rückgang 85 Prozent. Einige Wettbewerber hätten durch Änderung ihrer Strategie zwar Nutzer zurückgewinnen können, keins der untersuchten Unternehmen habe jedoch zu alter Stärke zurückgefunden. Zu diesen Erkenntnissen gelangte die EU-Kommission nach eigenen Angaben durch intensive Datenrecherche. So wurden unter anderem Millionen von Suchanfragen analysiert.

Aus dieser Datensammlung erklärt sich auch die Strafsumme, die laut Kommissionsbescheid 2.424.495.000 Euro beträgt: Sie bemisst sich nach den Werbeumsätzen, die Google in den entsprechenden Ländern seit dem Zeitpunkt gemacht hat, seitdem die Benachteiligung der Wettbewerber beobachtet worden war. Doch damit nicht genug: Sollte Google die beanstandeten Geschäftspraktiken nicht binnen 90 Tagen aufgeben, drohen weitere Strafzahlungen - die sich täglich auf fünf Prozent der weltweiten Umsätze der Google-Dachgesellschaft Alphabet summieren könnten. Legt man einmal den Alphabet-Jahresabschluss von 2016 zugrunde, ergibt das bei einem Gesamtumsatz von knapp 85 Milliarden Euro eine mögliche Strafzahlung von elf Millionen Euro - pro Tag.

Google stellt Kundenerlebnis in den Vordergrund

Google selbst reagierte auf den Bußgeldbescheid aus Brüssel schmallippig. Nach Bekanntwerden der Entscheidung veröffentlichte der Konzern ein Statement von Kent Walker, Chef der Google-Rechtsabteilung, in dem er nicht auf die juristischen Implikationen des Briefs der EU eingeht, sondern stattdessen lieber sein Haus lobt: "Wenn Sie Google zur Suche nach Produkten verwenden, versuchen wir Ihnen das zu geben, wonach Sie suchen. Unsere Fähigkeit das gut zu machen liegt nicht darin, dass wir uns bevorzugen oder eine andere Seite oder Verkäufer - es ist das Ergebnis harter Arbeit und konstanter Innovation."

Und Kay Oberbeck, Sprecher von Google Deutschland, lässt sich mit den Worten zitieren: "Bei allem Respekt, wir stimmen den heute verkündeten Schlussfolgerungen der EU-Kommission nicht zu. Wir werden die Entscheidung ausführlich prüfen, auch in Erwägung eines Einspruchs gegen die Entscheidung. Entsprechend werden wir weiterhin unseren Standpunkt klarmachen." Für ein Interview stand Oberbeck der Redaktion nicht zur Verfügung.

3. Teil: „Ist Amazon vielleicht noch viel schlimmer?“

Ist Amazon vielleicht noch viel schlimmer?

Derweil feilt der Konzern intern bereits an einer Verteidigungsstrategie. Der Tech-Blog "Recode" veröffentlichte unlängst Daten aus internen Google-Memos, die beweisen sollen, dass die Suchmaschine aus Mountain View ein ganz kleines Licht ist, wenn es um das Buchen von Reisen oder das Kaufen von Hardware geht. So stellt eine Grafik dar, dass bei Suchanfragen rund um Produkte Amazon und eBay die meisten Klicks abräumen, Google Shopping dagegen liegt irgendwo im Mittelfeld. Nach welchen Kriterien die Zahlen erhoben wurden, ist nicht klar ersichtlich, sicher erscheint jedoch, dass Google nicht kampflos aufgeben will.

Die Vorwürfe aus Brüssel sind der kalifornischen Konzernzentrale nicht unbekannt. Bereits 2010 hatte die EU-Kommission Ermittlungen gegen Google aufgenommen, nachdem sie von insgesamt 18 Unternehmen förmliche Beschwerden bekommen hatte. Der damalige Wettbewerbskommissar Almunia machte auch klar, weshalb er gegen Google vorgehen wolle: Nicht die Konkurrenten des Konzerns gelte es zu schützen, sondern die EU-Bürger, die von einem fairen Wettbewerb am meisten profitieren.

Im Frühjahr 2013, also mehr als zwei Jahre später, wurde Google erstmals förmlich darüber unterrichtet, was die EU-Kommission dem Unternehmen genau vorwirft. Ein Jahr später konnte Almunia verkünden, dass der Such-Gigant eingelenkt habe - allerdings zum Teil mit skurrilen Vorschlägen. So wurde Unternehmen zugesichert, dass sie mit ihren Angeboten nicht bei Google auftauchen würden, wenn sie dies nicht wünschten. Der Konzern sagte auch zu, auf Ausschließlichkeitsklauseln in Verträgen mit Publishern verzichten zu wollen. Außerdem sollten Google-Werbekunden, die auf anderen Suchmaschinen Search-Kampagen fahren wollten, dies erlaubt werden.

Diesem Versuch, das Wettbewerbsverfahren abzuwenden, waren zwei weitere Angebote im Jahr 2013 vorangegangen, die jeweils als unzureichend abgelehnt wurden.

Im Herbst 2014 übernahm Margrethe Vestager das Amt - und zog die Zügel deutlich an. Während Almunia noch auf eine gütliche Einigung mit Google gesetzt hatte, ging Vestager - die in Brüssel gelegentlich auch die "eiserne Lady" genannt wird - auf Konfrontationskurs. Dass die ebenso verbindlich wie resolut auftretende Dänin keine Scheu davor hat, sich mit mächtigen US-Konzernen anzulegen, musste im vergangenen Sommer bereits Apple-Chef Tim Cook feststellen. Vestager erklärte ein Steuerabkommen mit der Republik Irland, das dem iPhone-Konzern große Steuererleichterungen verschaffte, kurzerhand für illegal und ordnete eine Nachzahlung von 13 Milliarden Euro an den irischen Staatshaushalt an - Apple-Chef Tim Cook soll dem Vernehmen nach geschäumt haben.

Das Strafgeld ist für Google nicht entscheidend

Und jetzt Google. Der Fall, den Vestager von ihrem Vorgänger übernommen hat, könnte sich als der größte ihrer Karriere erweisen. Der Verdacht, dass Wettbewerber gezielt behindert werden, drängt sich bei vielen großen Konzernen auf. Was jedoch den Google-Fall so groß macht, sind nicht die 2,42 Milliarden Euro Strafgeld. Es ist die damit verbundene Verpflichtung an Google, sein über mehr als zehn Jahre entwickeltes Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen.

Das drängendste Problem dürfte sein, binnen der gesetzten 90-Tage-Frist irgendeine Lösung zu präsentieren, die die Kommission zumindest vorläufig ruhig stellt. Der Tech-Blog "Recode" vermutet, Google könnte in einer Hauruckaktion sein Shopping-Feature auf eine frühere Version umstellen, die weniger organische Suchergebnisse verdrängt. Denkbar sei auch, unter die bezahlten Anzeigen in Google Shopping ein paar unbezahlte einzublenden. Haken bei beiden Varianten: deutliche Einbußen bei den Anzeigenerlösen.

Manche wollen ihren Namen nicht in der Zeitung sehen

Die Reaktion von vermeintlich betroffenen Wettbewerbern auf die EU-Entscheidung reicht von offener Befriedigung bis zu der leisen Ansage, man habe damit eigentlich gar nichts zu tun, verbunden mit der Bitte, das Gespräch vertraulich zu behandeln. Nicht jedes Unternehmen, das auf Traffic von Google angewiesen ist, möchte seinen Namen in einem Artikel lesen, in dem der US-Konzern in der Rolle des Angeklagten steht.

Harald Schiffauer, Geschäftsführer der Guenstiger.de GmbH, begrüßt den Beschluss der EU und sieht ihn vor allem als großen Gewinn für den Konsumenten: "Ergebnisse von Google Shopping verdrängen klar die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit von Preisvergleichsseiten in den Google-Ergebnissen. Weniger Auswahl und weniger Transparenz sind immer schlecht für Verbraucher. Zudem wird vielen Nutzern bei Google nicht klar, dass es sich um ein reines Anzeigenformat handelt", sagt Schiffauer. "So wird Verbrauchern die Möglichkeit genommen, zwischen verschiedenen Diensten zu wählen." Dass der Suchmaschinengigant bei der Platzierung seiner eigenen Angebote mit zweierlei Maß misst, steht für Schiffauer außer Frage: "Würde Google Shopping nach den eigenen Algorithmen von Google bewertet, würde dieser Dienst wohl kaum so prominent erscheinen."

Offen bleibt, was am Ende bei den langen, kostspieligen EU-Wettbewerbsverfahren herauskommt. Gerade Großkonzerne nehmen teure Strafen nicht einfach hin, sondern fechten sie vor Gericht an. Das beste Beispiel ist das Verfahren gegen Intel, dem seit über zehn Jahren vorgeworfen wird, den Absatz seiner x86-PC-Prozessoren durch unfaire Methoden gestützt zu haben. 2014 sprach die EU-Kommission die bis dato höchste Strafe gegen den Chip-Hersteller aus: 1,04 Milliarden Euro. Heute ist das Verfahren immer noch beim Europäischen Gerichtshof, eventuell muss der Fall komplett neu aufgerollt werden, eine Entscheidung darüber wird in Kürze erwartet. Pointe der Geschichte: Seine Dominanz als Zulieferer für Computerchips hat Intel inzwischen zu einem großen Teil eingebüßt.

Auch von den von Apple geforderten Milliarden hat der irische Staatshaushalt noch nichts gesehen. Apple weigert sich zu zahlen - und Irland weigert sich, die ausstehenden Steuerschulden beizutreiben. Schließlich hatte man den Computerkonzern mit einem extrem günstigen Steuermodell ja erst auf die Grüne Insel gelockt. Derzeit streben beide eine gerichtliche Klage gegen die EU an. Vestagers Behörde sieht in dem Steuersparmodell eine versteckte Subvention, eine Sprecherin sagt dazu: "Die unrechtmäßigen staatlichen Beihilfen müssen so schnell wie möglich wieder eingezogen werden, um die durch die Beihilfe entstandene Wettbewerbsverzerrung zu beseitigen."

Dagegen verwahrt sich die irische Regierung. Sie beansprucht die Hoheit in Steuerfragen für sich.

Schellerer Ausbau

Hessen, OXG und Vodafone schließen Partnerschaft für Glasfaser

Vodafone und OXG starten gemeinsam mit dem Land Hessen eine umfangreiche Ausbau-Offensive für schnelles Internet. Bis 2030 wollen die Unternehmen Glasfaser-Anschlüsse für bis zu 520.000 Haushalte bauen.

>>

Personalie

CEO Frank Roebers verlässt Synaxon

Er war 32 Jahre bei der Verbundgruppe und hat sie maßgeblich geprägt. Nun tritt der CEO von Synaxon Ende des Jahres zurück – und gründet ein eigenes Unternehmen.

>>

Huawei Roadshow 2024

Technologie auf Rädern - der Show-Truck von Huawei ist unterwegs

Die Huawei Europe Enterprise Roadshow läuft dieses Jahr unter dem Thema "Digital & Green: Accelerate Industrial Intelligence". Im Show-Truck zeigt das Unternehmen neueste Produkte und Lösungen. Ziel ist es, Kunden und Partner zusammenzubringen.

>>

Glasfasernetz

GlobalConnect stellt B2C-Geschäft in Deutschland ein

Der Glasfaseranbieter GlobalConnect will sich in Deutschland künftig auf das B2B- und das Carrier-Geschäft konzentrieren und stoppt die Gewinnung von Privatkunden mit Internet- und Telefonanschlüssen.

>>